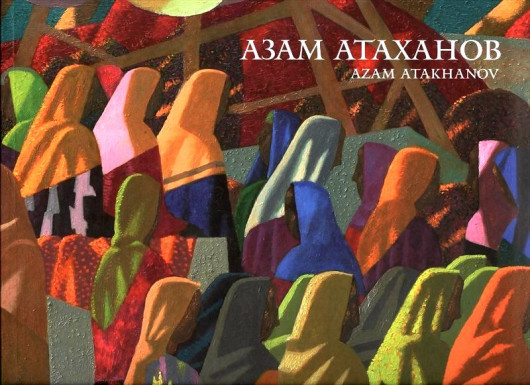

Азам Атаханов

| Цена | 600,00 ₽ |

книгу можно купить в электронном виде на сайте ЛитРес

Издательский дом Марджани; 173 стр.

ISBN 978-5-903715-35-0

Издание сопровождает выставку произведений Азама Атаханова в Государственном музее Востока (г. Москва) (декабрь 2010 г.)

и в Государственном музее изобразительных искусств республики Татарстан (г. Казань) (февраль–март 2011 г.). В альбоме представлены произведения художника, являющиеся собственностью автора, а также картины из частных собраний.

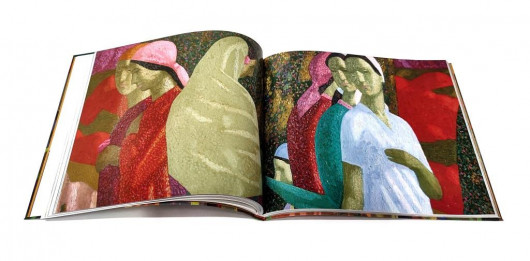

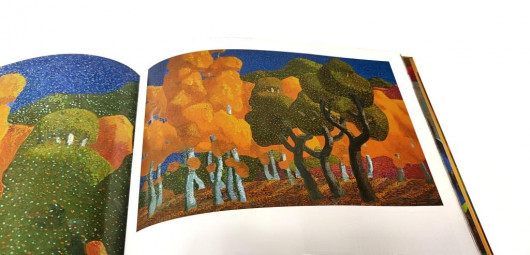

Увидев однажды произведения Азама Атаханова, сложно остаться равнодушным. Завораживают магия и переливы драгоценного цвета, восхищают смелость и свобода в обращении с пространством холста. Всматриваясь в работы художника, открываешь новые грани и достоинства — музыкальность ритмов, выстроенность цветовой и световой композиций, гармоническую уравновешенность, слаженность линий и объемов. Художнику присущ мощный колористический дар, безошибочное чувство цвета, что-то вроде абсолютного слуха в музыке. Произведения Азама монументальны, но в то же время изысканно-декоративны и нежно-лиричны.

VKontakte

VKontakte Yandex

Yandex